These issues tacitly underlie the Berlin painter Klaus Jörres’s diptych “Reinweiss” (“Pure White,” 2011), which is now part of the “Daimler Art Collection.” “Reinweiss” consists of two painted surfaces treated in different fashion: one is smooth and white, with the indication “RAL 9010” in black sans-serif letters near the bottom right corner, while the other canvas is covered by a white-in-white grid structure. The double picture might be said to exemplify the artist’s approach, in which reduction and the appropriation of (and fascinated play with) materials with industrial associations and repetitive patterns play central parts. Jörres’s art aligns itself with at least two traditions. On the one hand, his work looks back to the Op art and Minimal art produced from the 1960s onward by artists such as Bridget Riley and Victor Vasarely. On the other hand, it reflects the Techno culture

of the 1990s; futuristic in spirit, it grew around electronically generated man-machine rhythms and fueled a party scene of people dressed in construction workers’ reflective vests who met in the derelict structures and basements of postindustrial cities. Viewers who have been to raves probably find it hard to avoid the association. For example, the Berlin critic Meike Jansen remarked on occasion of a show of the artist’s pictures in Berlin a few years ago: “Klaus Jörres’s paintings, which put a sort of ‘minimal Techno’ spin on Op art, irritate the eye with wavy lines traversing grid layers. Welcome to the disturbingly static version of party action and pulsating club visuals.” So are these visualizations of electronic feedback loops we are looking at?

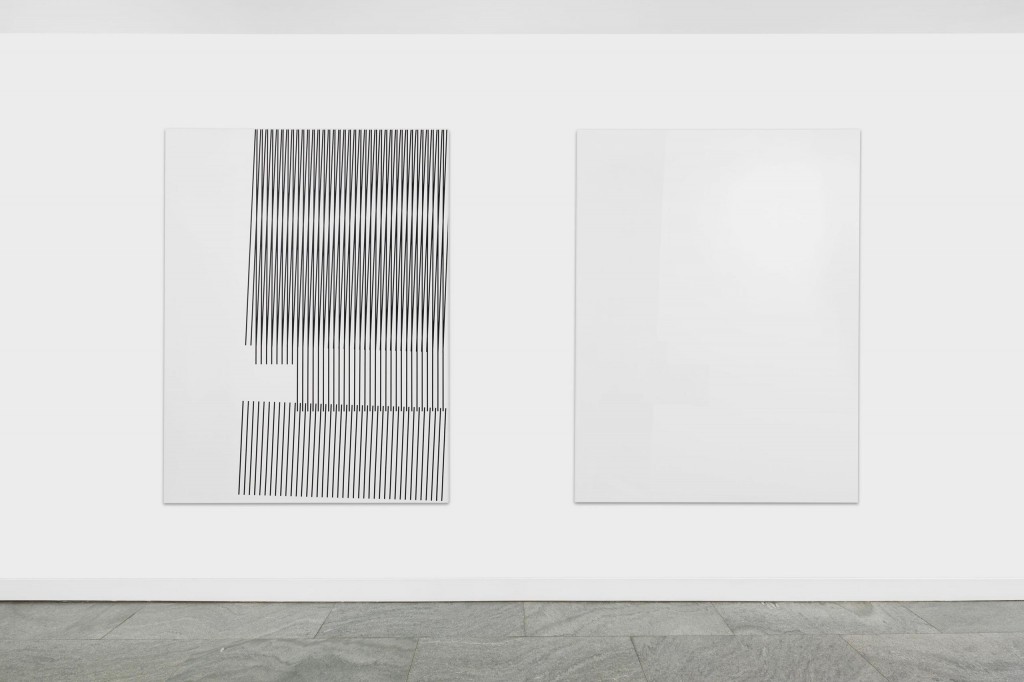

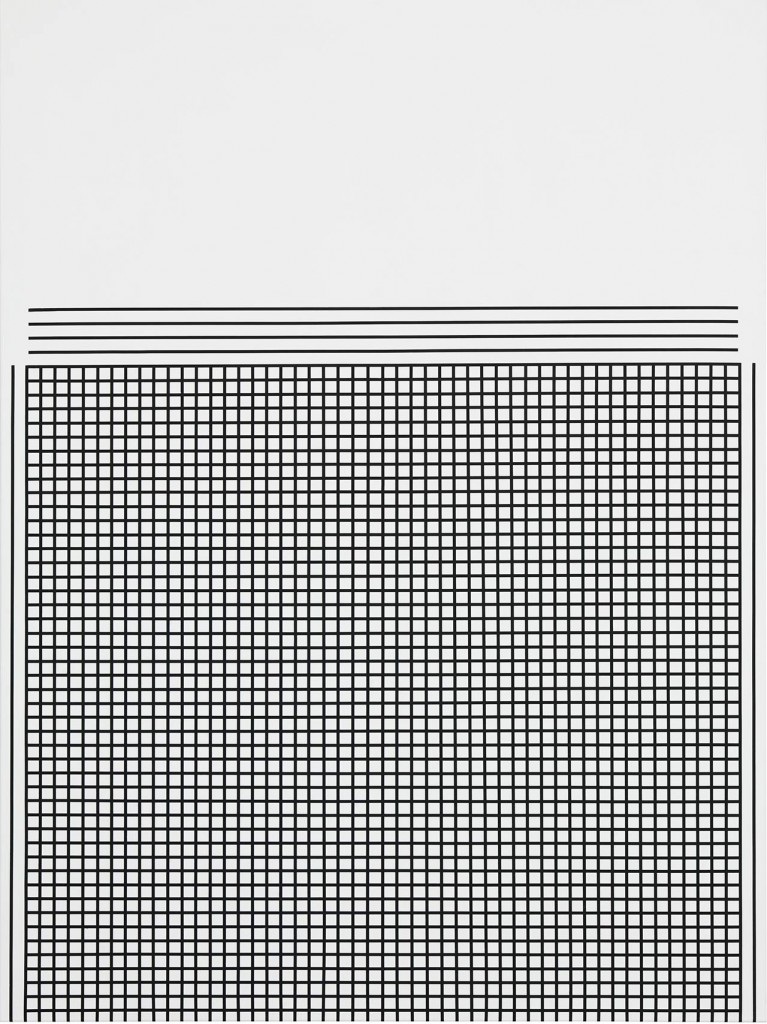

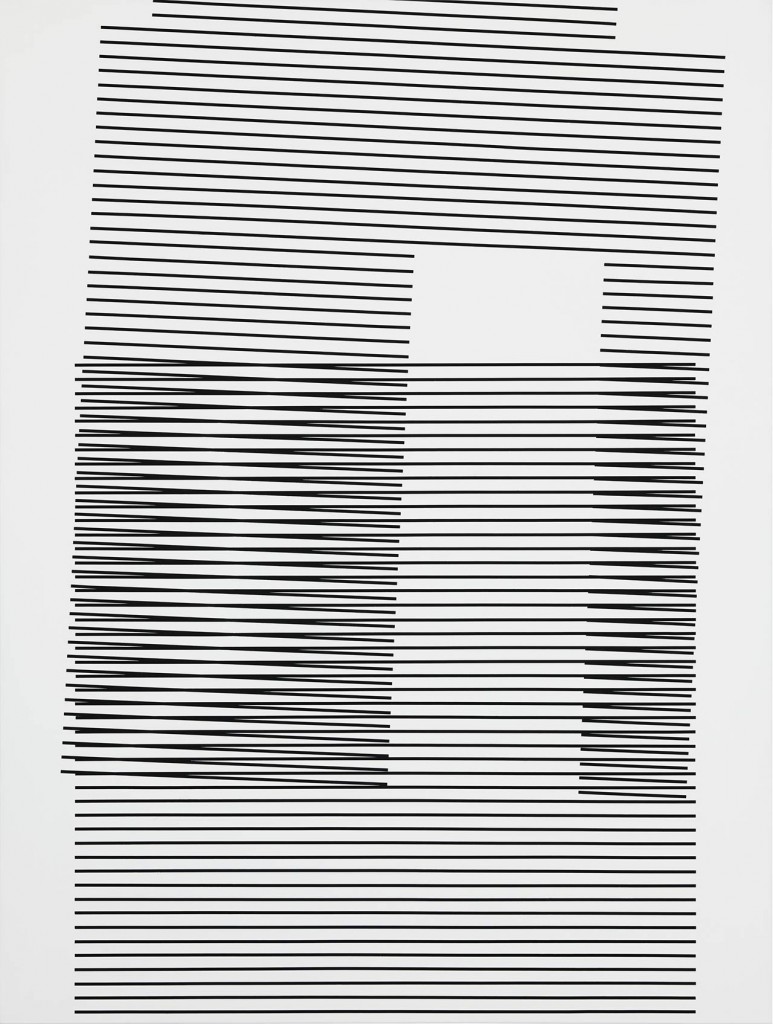

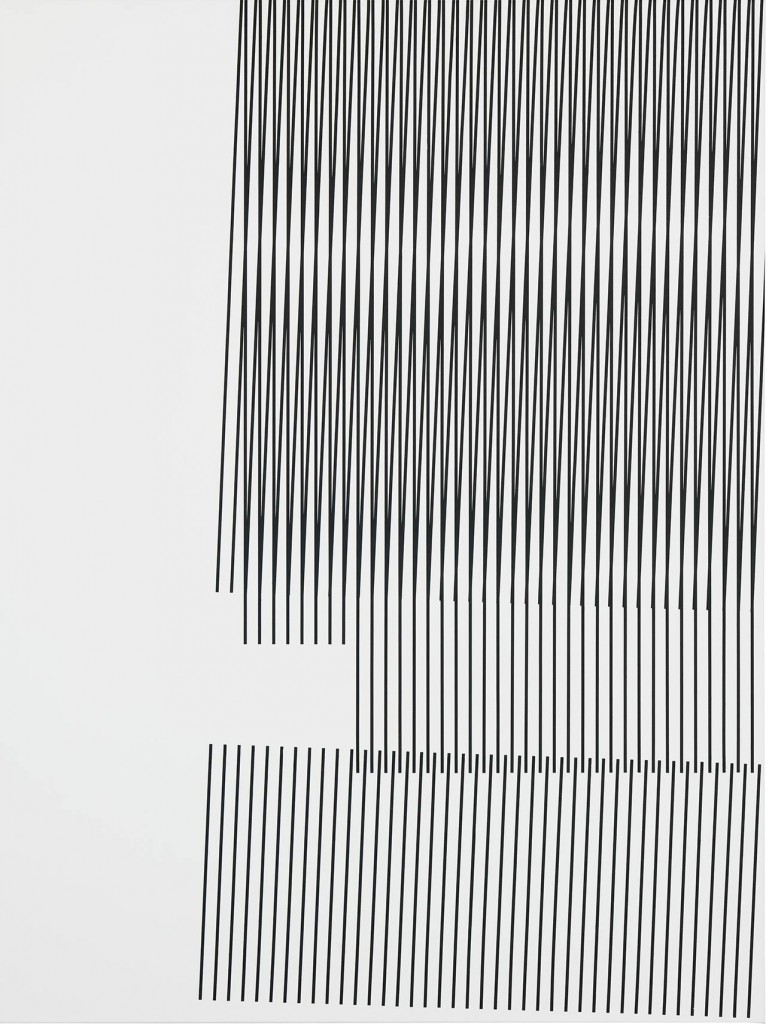

Jörres, who was born in Düren, Germany, in 1973, now presents his second exhibition at Galerie Dittrich & Schlechtriem. In the recent black-and-white and whitein- white pictures on view in the new show, he has done away with the colorful graffiti-like wavy lines and additions in sans-serif typefaces. With their austere geometric formal vocabulary and the occasional sudden shift between line and surface, the works revolve around the question of how far the pictorial narrative can be silenced within the picture’s chosen aesthetic framework. Taken up by slightly offset more or less regular vertical and horizontal grid lines, the six untitled canvases measuring 200 by 150 centimeters— some of them are linked by formal correspondence—may be read as exercises in the elimination of language.

If Jörres’s visual art has a characteristic sound, it is the hum or drone that seems to emanate from the pictures when you stare at them intently: vague images resembling architectural renderings rise before the viewer’s mental eye, or else technical illustrations of unknown origin that may not even be meant for human eyes. “My painting is at bottom a self-referential system,” Jörres noted in a text file a few years ago.3 “But images generate text just as text generates images. In the public perception, the picture on the wall is a statement by the person who made the picture. Interpretation, appraisal, let alone personal opinions: these are up to the beholder.” But rather than use references to steer his audience toward a possible narrative, the artist tacks in the opposite direction: omission and the reduction of information. Instead of emerging from his pictures, the author seeks to disappear behind them in the process of painting.

Still, Jörres’s grids (like the man-machine rhythms of the 1990s) appear to function less as media of standardization and restriction than as tools allowing him to arrive at completely new pictures by means of minor variations and displacements. “There are no rules in composition, it’s about the experiment,” Jörres says. Even given the limitation to specific formal elements such as the 6-millimeter-wide grid lines the painter makes by masking the canvas with adhesive tape, the pictorial possibilities are inexhaustible. “Working on the computer is a bit like play.” After generating his digital masters in Photoshop, the artist transfers them into acrylic paint on canvases he lays out on a plank over trestle supports from the home improvement store. The grids result from the use of masking tape, with gaps roughly as wide as a 5-cent coin (another reference to a standard familiar from everyday life). These lines left blank temporarily represent the underlying

color field.

Compared to today’s variety of “diluted” versions of the abstract art of yore, which, as the New York-based critic Jerry Saltz recently remarked, always employ “a similar vocabulary of smudges, stains, spray paint, flecks, spills, splotches, almost-monochromatic fields, silk-screening, or stenciling,”4 Jörres’s angular pictures look disenchanted and prosaic—unfashionable. As a painter, Jörres strikes a resolutely non-inspired, aloof posture. Why should not the slogan of the death of painting contain a grain of truth even for a painter? “Painting is dead matter,” Jörres says. But this assessment does not imply that the artist is ready to renounce the practice of looking.

Jörres, whose father was a draftsman and mechanical engineer by training, is adamant that what he makes is not “poetic.” No romantic idea about art as expressive selfrealization looms behind his pictures. Nor does he seek to revive the sublime, a motivation that may have played a part in the classic minimalism of the 1960s and 1970s. And what purpose might an invocation of this obsolete category serve today? It would be mere kitsch. His objective is in fact the opposite. A more sensible approach,

it would seem, is to conceive of the studio as a workshop and the work as a product that is meant to bear its intrinsic rigor and correctness on its face: pictures as storage media for tenacious labor. Jörres regards the making of art as a “state before or outside culture, one that is not based on narrative or language.”5 Yet there is no escaping language. The gestures of refusal, small or large, discreet or rather explicit, add up to a form of art that confronts its viewers with less rather than more. Like visual echoes or white shadows, the white-in-white pictures are windows on spaces that are to remain as unobstructed as possible. For instance, it is the rare picture that bears a title (such as “Reinweiss”)—titles, the artist himself says, are only apt to cause confusion. On the other hand, Jörres insists on making his pictures himself. Any other mode of production, he argues, would strike him as “cynical.”

When the American art theorist Rosalind Krauss made short work of the myths of modernism in the mid-1980s, the grid was among the first targets of her scorn: “Surfacing in pre-War cubist painting and subsequently becoming ever more stringent and manifest, the grid announces, among other things, modern art’s will to silence, its hostility to literature, to narrative, to discourse. As such, the grid has done its job with striking efficiency. The barrier it has lowered between the arts of vision and those of language has been almost totally successful in walling the visual arts into a realm of exclusive visuality and defending them against the intrusion of speech.”6 Yet the fortress built on the foundation of the grid, Krauss notes critically, has increasingly become a “ghetto.” In the contemporary perspective, the self-referential nature of Klaus Jörres’s paintings appears as a form not of isolation but of concentration. They are architectures in which the fragility of the rationalist spirit of the era flashes up, perhaps even allowing us to intuit the matrix that underlies it. The arbitrariness of the grids is open to modification. There are no hermetic systems, not meaningless grids and surfaces. To crack them open remains a task that artists face again and again.

All diese Dinge schwingen unausgesprochen in den Diptychon „Reinweiss“ (2011) des Berliner Malers Klaus Jörres mit, das mittlerweile zum Bestand der „Daimler Art Collection“ gehört. „Reinweiss“ besteht aus zwei verschieden gearbeiteten Bildflächen: einer glatten, weißen Fläche, rechts unten mit der Formel „RAL 9010“ in schwarzer, serifenloser Schrift versehen ist, sowie einer zweiten Leinwand mit einer weiß-in-weiß gehaltenen Gitternetz-Struktur. Das Doppelbild erscheint exemplarisch für den Ansatz des Künstlers, der sich zu einem großen Teil aus Reduktionen und der Aneignung von (und dem faszinierten Spiel mit) industriell geprägten Materialien und repetitiven Mustern speist. Die Jörres- Kunst steht in mindestens zwei Traditionen. Auf der einen Seite ist da die seit den sechziger Jahren existierende Op- und Minimal-Art mit Künstlern wie Bridget Riley oder Victor Vasarely. Auf der anderen Seite spielt die futuristisch inspirierte Techno-Kultur der Neunziger, die sich um elektronisch generierte Mensch-Maschinen-Rhythmen herum entwickelte und eine Feierkultur mit Menschen in Bauarbeiter-Signaljacken hervorbrachte, die sich in den ruinösen Räumen und Kellern von de-industrialisierten Städten trafen. Leute mit Ausgeherfahrungen können die Leinwände womöglich gar nicht anders betrachten. „Klaus Jörres’ Bilder, mit denen er gleich einer ‚Minimal- Techno-Variante‘ an die Op-Art anschließt, irritieren mit Schlangenlinien, die Rasterebenen durchziehen,“ schrieb etwa die Berliner Kritikerin Meike Jansen vor ein paar Jahren anlässlich einer Berliner Ausstellung mit Jörres- Bildern. „Willkommen in der beunruhigend statischen Version des Partytreibens und pulsierender Clubvisuals.“ Schaut man hier auf bildgewordene elektronische Feedback-Schleifen?

Die aktuellen schwarz-weißen und Weiß-in-Weiß- Bilder, die der 1973 in Düren, Nordrhein-Westfalen, geborene Künstler nun in seiner zweiten Ausstellung in der Galerie Dittrich & Schlechtriem zeigt, kommen wieder ohne jene farbigen graffitiartigen Schlangenlinien oder serifenlosen Schriftzusätze aus. Sie kreisen in ihrer reduzierten geometrischen Formensprache und dem

gelegentlichen Springen zwischen Linie und Fläche um die Frage, wie weit man das malerische Narrativ innerhalb des eigenen ästhetisch gesetzten Rahmen verstummen lassen kann. Die sechs unbetitelten, teilweise formal aufeinander bezüglichen Leinwände im Format 200 x 150 Zentimeter, die der Künstler mit leicht gegeneinander verschobenen, mehr oder minder regelmäßigen vertikalen und horizontalen Gitterlinien produzierte, lassen sich als Übungen im Ausschalten von Sprache lesen.

Der bildnerische Jörres-Sound gleicht eher einem Brummen und Dröhnen, das mit dem Flimmern beim angestrengten Hinsehen kommt: Ahnungen von Architektur-Renderings steigen im Kopf des Betrachters auf – oder die Anmutungen technischer Bilder unbekannter Herkunft, die womöglich gar nicht für Menschenaugen gemacht sind. „Meine Malerei ist eigentlich ein selbstreferenzielles System,“ schrieb Jörres vor ein paar Jahren in eine Text-Datei.3 „Aber Bilder kreieren Text so wie Text Bilder kreiert. In der öffentlichen Wahrnehmung ist das Bild an der Wand die Aussage der Person, die das Bild gemacht hat. Interpretation, Wertung oder gar Meinung obliegt dem Betrachter.“ Doch statt sein Publikum mit Verweisen auf die Spur einer möglichen Erzählung zu lotsen, geht der Künstler den entgegengesetzten Weg: Weglassen und Informationsreduktion. Anstatt zum Vorschein zu kommen, will der Autor im Prozess des Malens hinter seinen Bildern verschwinden.

Trotzdem erscheinen die Raster (ebenso wie damals die Mensch-Maschinen-Rhythmen der neunziger Jahre) bei Jörres nicht so sehr als Medien der Normierung und Beschränkung, sondern als Mittel, um über geringfügige Abweichungen und Verschiebungen immer wieder zu völlig neuen Bildern zu gelangen. „In der Komposition gibt es keine Regeln, es geht um das Experiment,“ sagt Jörres. Selbst mit der Beschränkung auf bestimmte formale Elemente, wie etwa die 6 Millimeter breiten Gitterlinien, die der Maler mithilfe von Tesa-Klebeband-Abklebungen produziert, sind endlos viele Bilder möglich. „Die Arbeit

am Computer ist ein spielerischer Prozess.“ Die mit Photoshop generierten Vorlagen aus der Rechenmaschine übertr.gt der Künstler schließlich in Acryl auf Leinwand, die zur Bearbeitung auf baumarktüblichen Unterstell- Böcken aufgelegt wird. Die Raster entstehen mithilfe von Abklebungen, deren Zwischenräume in etwa dem Durchmesser eines Fünf-Cent-Stücks entsprechen (und so wieder auf eine alltägliche Norm verweisen). Diese Linien sind Aussparungen und repräsentieren im Moment die untenliegende Farb-Fläche.

Innerhalb der aktuellen Verwischungen der zeitgenössischen Abstrakt-Bewegungen, die der New Yorker Kritiker Jerry Saltz neulich „im stets ähnlichen Vokabular aus Klecksen, Spritzern, Flecken, Tropfen, Schmierspuren, quasimonochromen Feldern,

Sprühfarbe, Siebdruck oder Schablonen“4 daherkommen sah, erscheinen die kantigen Jörres-Bilder als abgeklärt und nüchtern – aus der Mode fallend. Als Maler nimmt Jörres eine anti-genialische, distanzierte Position ein. Warum soll nicht auch für einen Maler die Parole vom Tod der Malerei einen Funken Wahrheit beinhalten? „Malerei ist tote Materie,“ sagt Jörres. Diese Feststellung bedeutet aber nicht, dass der Künstler auf den Prozess des Betrachtens verzichten will.

Jörres, dessen Vater von Beruf technischer Zeichner und Maschinenbauingenieur war, besteht darauf, „nichts Poetisches“ zu produzieren. Hinter seinen Bildern steht keine romantische Idee künstlerischer Entäußerung. Es geht ihm auch nicht um eine Erneuerung von Erhabenheit, wie sie im klassischen Minimalismus der sechziger und siebziger Jahre teilweise eine Rolle gespielt haben mag. Welchen Sinn würde es auch machen, solch eine Kategorie heute wieder aufzurufen? Das wäre nur Kitsch. Es geht eher um das Gegenteil. Zeitgemäßer erscheint eine werkstattmäßige Auffassung von Atelier- Produktion, der man die innewohnende Strenge und Korrektheit auch ansehen soll: Bilder als Speicher für stures Arbeiten. Kunstproduktion begreift Jörres als einen „Zustand vor oder außerhalb der Kultur, der nicht auf Narration beziehungsweise Sprache basiert“.5 Doch vor der Sprache gibt es kein Entkommen. In der Summe der kleinen und großen, mehr oder minder diskreten Gesten der Verweigerung entsteht eine Form von Kunst, die ihre Betrachter mit eher weniger als mehr konfrontiert. Wie Bild-Echos oder weiße Schatten öffnen die Weißin- Weiß-Bilder Räume, die möglichst unverstellt bleiben sollen. Bildtitel etwa gibt es nur in Ausnahmefällen (wie „Reinweiss“). Die führten – so sagt der Künstler selbst – doch nur zu Verwirrung. Andererseits besteht Jörres auf die eigenhändige Produktion seiner Bilder. Alles andere, so der Künstler, käme ihm „zynisch“ vor.

Gleich am Anfang ihrer Mitte der Achtziger erschienenen Abrechnung mit den Mythen der Moderne knöpfte sich die amerikanische Kunsttheoretikerin Rosalind Krauss das Raster vor: „Das Raster, das in der kubistischen Malerei der Vorkriegszeit auf der Bildfläche erscheint und von da an immer deutlicher und konsequenter hervortritt, kündigt unter anderem den Willen zum Schweigen an, der der Kunst der Moderne eigen ist – ihre Feindseligkeit gegenüber der Literatur, dem Erzählen, dem Diskurs. Mit solch bemerkenswerter Effizienz hat das Raster diese Aufgabe erfüllt, dass die Barriere, die es zwischen den Augen- und Sprachkünsten errichtete, die bildende Kunst erfolgreich und beinahe vollständig in eine Sphäre ausschließlicher Visualität eingeschlossen und gegen das Eindringen der Sprache abgeschirmt hat.“6 Die Festung freilich, die auf dem Fundament des Rasters errichtet worden sei – so Krauss kritisch – zunehmend zu einem „Ghetto“ geworden. In der Gegenwart erscheint die Selbstreferentialität der Bilder von Klaus Jörres nicht als Abschottung, sondern als Konzentration. Es sind Architekturen, in denen die Fragilität des rationalistischen Zeitgeistes aufscheint, vielleicht sogar eine Ahnung von der unterliegenden Matrix möglich macht. Die Willkürlichkeit der Raster ist veränderbar. Es gibt keine hermetischen Systeme, keine bedeutungslosen Raster und Flächen. Sie zu knacken bleibt eine Aufgabe, die sich immer wieder stellt.